Volume: 5, Issue: 1/2

1/05/2013

1/05/2013

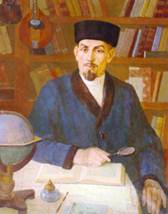

Конец XIX – начало ХХ века у татар характеризуется формированием системы национального образования, национальной печати, литературы, театра, появлением нового поколения интеллигенции, стремившейся в своем мировоззрении к единству традиционных духовных ценностей и потребностей национального развития. В системе образования татарского народа постепенно складывалось инновационное направление, которое вошло в историю под названием «джадидизм». Происхождение термина связано с внедрением в обучение нового метода "усул джадид", возникшего благодаря реформе традиционного конфессионального образования при разработке звукового метода обучения [1; 4]. Особое влияние на эти процессы оказал выдающийся татарский просветитель, ученый-энциклопедист и писатель Каюм Насыри, имя которого известно любому человеку, знакомому с историей и культурой татарского народа.

Конец XIX – начало ХХ века у татар характеризуется формированием системы национального образования, национальной печати, литературы, театра, появлением нового поколения интеллигенции, стремившейся в своем мировоззрении к единству традиционных духовных ценностей и потребностей национального развития. В системе образования татарского народа постепенно складывалось инновационное направление, которое вошло в историю под названием «джадидизм». Происхождение термина связано с внедрением в обучение нового метода "усул джадид", возникшего благодаря реформе традиционного конфессионального образования при разработке звукового метода обучения [1; 4]. Особое влияние на эти процессы оказал выдающийся татарский просветитель, ученый-энциклопедист и писатель Каюм Насыри, имя которого известно любому человеку, знакомому с историей и культурой татарского народа.

Каюм Насыри родился 2 февраля 1825 года в деревне Верхние Ширданы Свияжского уезда Казанской губернии (ныне Зеленодольский район Республики Татарстан) в семье хорошо известного во всей округе богослова и мастера каллиграфии Габденасыра бин Хусейна. Родоначальником этой уважаемой династии был Бираш баба, поселившийся на правобережье реки Волги еще во времена Казанского ханства. В течение нескольких столетий потомки Бираш баба были признанными мусульманскими лидерами, выполняя функции сельских старост и указных мулл. Дед Каюма - Хусейн бин Альмухамед был имамом в Верхних Ширданах, одновременно занимался преподавательской и научной деятельностью. После него осталось несколько рукописных работ по арабскому синтаксису и грамматике, которыми в то время пользовались многие шакирды из мусульманских школ мектебе. Его сын Габденасир также имел блестящие способности и фундаментальные знания в области исламских наук, плодотворно занимался теорией арабского языка и профессиональной перепиской восточных книг. Однако проповедником он не стал, отдавая все силы и время заботам о родном ауле и односельчанах. Не случайно они прозвали Габденасыра хазрета «милосердным» [3].

Таким образом, на судьбу Каюма Насыри в немалой степени повлияли семейные традиции и блестящий пример его предков. Первоначальную грамоту Каюм получил в деревенском мектебе, а затем с 1855 года – в казанском медресе при пятой соборной мечети "Касимия", одном из крупных мусульманских учебных заведений того времени. Высокий уровень обучения в данном медресе обеспечивали в немалой степени такие видные преподаватели, как Шигабутдин Марджани, Ахмад-Заки Валиди, Гафур Кулахметов, Ахметхади Максудов и другие. В те годы там также преподавал талантливый ученый и педагог, прогрессивный имам Ахмед бин Сагит аль-Ширдани, который в немалой степени содействовал развитию природной любознательности и критического мышления юноши.

Очень быстро Каюм овладел турецким, арабским и персидским языками, через труды аль-Фараби, Ибн Сины, Ибн Рушда и других великих мыслителей знакомился с гуманистическими традициями Востока, основами мусульманской философии и права. Уже тогда он начал изучать русский язык, приобщался к великой русской культуре, с неподдельным интересом читал произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, знакомился с представителями русской интеллигенции и православными миссионерами, что в свою очередь позволило узнать европейские научные идеи и научило прогнозировать тенденции развития образовательной политики страны.

В 1855 году Каюм Насыри начал давать уроки будущим христианским священнослужителям сначала в Казанском духовном училище, затем – в Казанской духовной семинарии, приобщая их к татарской истории, культуре и языку. Это был весьма смелый шаг для мусульманина, поскольку общественное мнение казанских татар в то время категорически не одобряло сотрудничество правоверных мусульман с православным государством в образовательной сфере. Причиной были вековые предубеждения, связанные с боязнью христианизации. В середине XIX века политика насильственной христианизации татар была свернута, а ставка сделана на крещеных татар и татар-мусульман, которые, проникшись идеями православия, должны были проводить политику русского государства среди своих соплеменников [2]. Именно о таких людях писала русский этнограф С. Чичерина: «Сам он с некоторым трудом говорит по-русски, но глубже и прочнее русит население, чем русский учитель, вооруженный дипломом, но не говорящий по-татарски» [7, c. 74]. Стремясь сохранить свою религиозную и национальную идентичность, татары крайне подозрительно относились к соплеменникам, которые водили дружбу с русскими начальниками и миссионерами. Каюм Насыри не только пропагандировал русский язык, но жил и работал в миссионерском очаге –Казанской духовной семинарии, по заказу миссионеров занимался перепиской христианских богослужебных книг, общался и дружил с Николаем Ильминским, крупным востоковедом и педагогом, автором одобренной Петербургом системы христианизации нерусских народов Среднего Поволжья и других регионов. При этом Каюм Насыри оставался мусульманином и никогда даже не помышлял принять христианство, хотя именно это позволило бы ему поступить в русские университеты и сделаться своим в обществе, куда «инородцев» не допускали. Оказавшись между молотом и наковальней, он не смог до конца интегрироваться в русское общество, но и потерял связь со своими соплеменниками, что стало главной трагедией его жизни.

Молодой учитель был изгоем среди татар, его называли «Урыс Каюм» - (русский Каюм), «рус агенты» (агент русских), «сатлык» (предатель), «миссионер». Круг его общения ограничивался в этот период преподавателями и учащимися семинарии. В своей крохотной комнате на чердаке семинарского здания он до глубокой ночи засиживался над восточными рукописями, русской и европейской литературой, конспектами и набросками первых своих сочинений [3].

Одновременно в качестве вольнослушателя Каюм Насыри обучается в Казанском университете, где активно участвует в работе «Общества археологии, истории и этнографии», действительным членом которого его избирают в 1885 году. В годы учебы в Казанском университете он сближается и сотрудничает с выдающимися учеными того времени - историками Н.Г. Фирсовым, М.М. Хомяковым, востоковедами Н.Ф. Катановым, Г.С. Саблуковым, первым переводчиком Корана с арабского на русский язык.

Наиболее важный этап в жизни педагога начинается в семидесятых годах XIX века, когда царское правительство предприняло ряд мер по интеграции мусульманского конфессионального образования в систему государственного российского просвещения. Было принято решение о введении обязательного обучения шакирдов (студентов) мектебов и медресе русскому языку, а также о создании светских русско-татарских школ. Однако реализация этих замыслов встретила сопротивление духовенства и мусульманского населения. Кроме того, существенной проблемой являлось отсутствие кадров национального учительства, владеющего государственным языком [2; 4].

Каюм Насыри оказался единственным мусульманином в Казани, способным осуществлять плодотворную педагогическую деятельность в новых татарских школах. Он был убежден, что татары, живя в России, должны знать ее историю и культуру, а также русский язык. В 1871 году он с большим воодушевлением взялся за организацию такой школы для татарских детей в Забулачной части города, сначала на Мокрой улице, а затем в самом сердце Старотатарской слободы, неподалеку от мечети «Марджани». Однако неутомимый просветитель встретился с большими трудностями: татарское общество восприняло эту идею в штыки, обещанная властями финансовая поддержка тоже не была оказана. Насыри был вынужден на свои средства покупать учебные принадлежности, платил из своего скудного жалованья и за аренду помещения, и за учебники, а на оставшиеся одевал и кормил учеников. Более того, ему пришлось приплачивать детям, чтобы они посещали занятия, но даже в этих обстоятельствах дети разбегались при первом удобном случае. Чиновники Министерства народного просвещения считали его излишне самостоятельным учителем, не желавшим заниматься миссионерской деятельностью, поэтому у него постоянно возникали конфликты с инспектором татарских училищ В.В. Радловым. До последнего момента пытался Насыри сохранить свою школу, но в 1876 году был вынужден ее закрыть.

Последующие годы его жизни были посвящены серьезной научной деятельности. Именно тогда он создает наиболее значительные произведения в области татарского языкознания, заложив фундаментальные основы современного татарского литературного языка. Им написаны научно-методические монографии по грамматике и синтаксису, морфологии и фонетике татарского языка, создан первый толковый словарь татарского языка, что сыграло важную роль в разработке научной терминологии в татарском языке. Каюм Насыри внес существенный вклад в развитие национальной литературы. Благодаря ему татарская литература стала отходить от канонов восточной поэзии и взяла ориентацию на Запад. Он писал свои работы на татарском языке, пытался избавиться от необоснованных заимствований из арабского и персидских языков. В то же время он известен и как прекрасный переводчик многих замечательных повестей и рассказов с арабского, турецкого и персидского языков [6].

Насыри много внимания уделял изучению истории края, татарского народа, его фольклора и этнографического наследия. Он пользовался огромным уважением в научном сообществе Казани. Результаты его этнографических и исторических исследований с большим интересом заслушивались на заседаниях Общества археологии и этнографии Казанского университета. С увлечением просветитель занимается изданием своего календаря, который периодически выпускал в течение 27 лет с 1871 года. Эти настольные календари знакомили читателя с историей и культурой татар и являлись своего рода литературными энциклопедиями. В них он печатал заметки по различным проблемам быта народа и достижениям науки: истории, географии, литературы, языкознания, естествознания и т.д. Материалы, опубликованные в календарях, служат сегодня важным источниковедческим материалом для исследований, так как в них печатались научные заметки, рецензии и отзывы об изданных книгах, учебниках, давались некоторые советы читателям по вопросам морали, воспитания. Таким образом, Насыри можно с полным основанием считать зачинателем татарской периодической печати.

Будучи горячим поборником дружбы татарского и русского народов, он первым из просветителей знакомит татар с российской историей и культурой на родном языке, переводит на татарский язык многие учебники по географии, физике, математике, языкознанию. Он является составителем русско-татарского словаря, автором учебника русской грамматики для татар, а также научно-популярных произведений.

Каюма Насыри называют «татарским Ломоносовым» за поистине энциклопедические по тем временам знания. Он написал труды по литературе, педагогике, земледелию, ботанике, медицине, составил учебники по арифметике, геометрии, географии. В общей сложности он создал более сорока томов сочинений. Наиболее известные – «Книга о воспитании» (1881 г.), «Краткая история России» (1890 г.), «Повести об Авиценне» (1872). Трудом всей жизни Каюма Насыри можно назвать объемистый том его своеобразных проповедей и наставлений «Плоды собеседований», вышедший в 1884 году в университетской типографии. Это произведение, представляющее собой выражение всей татарской просветительской идеологии, и сегодня имеет огромное воспитательное и научное значение.

Каюм Насыри прекрасно владел многими ремеслами: переплетал книги, делал зеркала, приготовлял крахмал с помощью электричества (гальванизации), столярничал, хорошо знал кулинарию и народную медицину. Он критиковал лечение привозными лекарствами, полагая, что на земле растет достаточно пригодных для лечения растений, целебные свойства которых гораздо выше заморских. Примечательно, что когда незадолго до смерти ученого разбил паралич, он не стал обращаться к врачам. Он разработал для себя специальные физические упражнения, лечил себя током и в результате встал на ноги.

Каюм Насыри был настоящим кумиром для молодой татарской интеллигенции конца XIX - начала XX века – Г. Тукая, Ф. Амирхана, Г. Ибрагимова, Г. Камала и других, стоявших у истоков профессиональной национальной литературы, театра, искусства и науки. В многогранной деятельности К. Насыри, в его произведениях нашли отражение думы и чаяния просветителя о родном народе, о его нерадостной судьбе. Заветной мечтой ученого было вызволить татар из застоя, бедности, вековой отсталости, социального и национального гнета. В своих трудах эту проблему К. Насыри предлагает решать с позиций просвещения – приобщать народ к образованию, развивая систему школ. В этой связи он поднимает вопрос о роли науки в жизни общества, проповедует всесилие знания, считая науку самым ценным богатством рода человеческого. Наука, в его представлении, это верный источник знания, а знания – необходимая основа человеческой деятельности. Понимая, что мир без образования беден, К. Насыри искал наиболее эффективные, инновационные пути к тому, чтобы плоды просвещения как можно глубже вошли в народную жизнь.

Взгляды К. Насыри в отношении нравственно-этических вопросов сказались и на его наследии в области воспитания и обучения. По его мнению, решающую роль в формировании в человеке качеств, свойственных разумному существу, играют общественная среда и воспитание. В этом вопросе он стоит на тех же позициях, что и просветители XVIII века.

Педагогические взгляды Hасыри развивались под влиянием К.Д. Ушинского и Л.H. Толстого. Каждый ребенок, считал педагог, должен знать и изучать родной язык, жить в родной культуре, сохранять традиции старшего поколения, любить свой отчий дом, большую и малую родину, уважать своих соседей, изучая их язык и знакомясь с их культурой и верой, чтобы не составить превратных представлений, и, наконец, стремиться к вершинам современной науки. В этой позиции ученого заключено его понимание воспитательного идеала человека.

В небольшой по объему "Книге о воспитании", содержащей наставления, поучительные истории и притчи, он поднимает многие проблемы нравственного воспитания молодежи. Например, он подчеркивал: "Воспитание нельзя понимать как хлопоты о кормлении и росте ребенка, это и пропитание его, и забота о его нравственном совершенствовании, и привитие прекрасных, благородных манер. И стремление вывести его из животного состояния, чтобы сделать достойным звания человека, и обучение наукам, и развитие понятий приличия". Это сборник мудрых правил, педагогическое руководство по воспитанию подрастающего поколения. На примерах из жизни мудрецов и простых людей автор описывает события, а затем делает выводы, подводит читателя к моральным наставлениям, которые изложены не в виде нравоучений и назиданий, а в форме житейской проблемы, простого совета, стратегии поведения на будущее [5].

Первое наставление книги К. Насыри посвящено образованию. "Один мудрец так поучал своих детей: "О милые дети, послушайтесь моего совета – учитесь ремеслу. Имущество и деньги так ненадежны на этом свете. Золото и серебро – лишь опасность для путника. Ремесло же неиссякаемо, как источник. Умелец не познает невзгод, даже если лишится всех богатств своих. Постигайте же ремесла, учитесь приличиям".

Большое значение автор уделял проблеме обучения этикету. "Александра Македонского спросили: "Как удалось тебе добиться покорности на Востоке и Западе? Прежние правители не жалели ни войск, ни сокровищ, а не смогли завоевать столько стран". Александр ответил: "Я брал страны, но не обижал народ. А прежних правителей поминал только добром". О сын мой, видишь, сколь могуч воспитанный человек? Доброта и кротость берут города; надо быть добрым и снисходительным ко всем, остерегайся говорить дурно даже о своих врагах".

Особое внимание К. Насыри уделял проблеме сохранения здоровья человека, культуре его питания. "Известно, что один из персидских царей послал однажды лучшего своего лекаря к пророку в Аравию. Прожил лекарь несколько лет, но ни один человек не подошел к нему и не сказал: "Помоги мне". Тогда пошел он к пророку и пожаловался: "Я живу здесь много лет, но никто на меня внимания не обращает". Пророк ответил: "Люди здесь не едят, покуда не проголодаются, и отводят руку от еды раньше, чем насытятся". "Так вот почему они не знают болезней!" - воскликнул лекарь, поцеловал землю и ушел. Думаю, сын мой, ты понял смысл этой притчи. Не наедайся до отвала, неумеренность в еде ведет к болезням, умей довольствоваться малым".

В заключение приведем ряд наставлений, которые составляют основу нравственного потенциала данной книги. Например, наставление сорок первое. «О сын мой, есть две группы людей, жизнь которых бессмысленна и бесполезна. Одни всю жизнь копят добро и не пользуются им. Другие всю жизнь копят знания, но не используют их для дела. Бойся оказаться в их числе». Наставление восемьдесят третье. «О сын мой, хотя и горька правда, никогда не криви душой. Если хочешь скрыть тайну от врага – не доверяй ее другу. Будь почтителен со старшими и не обижай младших. Невежды и бездельники пусть будут не для тебя».

Просветитель скончался 20 августа 1902 года и был похоронен студентами медресе “Мухаммадия” на кладбище Новотатарской слободы города Казани.

Память о выдающемся просветителе не только не померкла за последние десятилетия, но и была увековечена в названиях улиц, в мемориальных местах и музеях, в массовом издании и широкой пропаганде его трудов. Однако посмертная слава и благодарность потомков послужили всего лишь небольшим вознаграждением человеку, который на протяжении всей своей жизни, находясь в счастливом поиске истины, в то же время постоянно испытывал непонимание и даже неприязнь современников, бедность и неудачи, холодное, беспросветное одиночество.

Использованная литература

Home | Copyright © 2025, Russian-American Education Forum