Volume: 3, Issue: 1

1/03/2011

1/03/2011

30 мая 2007 года Организация Объединенных Наций широко отпраздновала принятие Конвенции о правах инвалидов, а в декабре 2006 года Конвенция была ратифицирована Генеральной Ассамблеей ООН. Этот документ – результат многих лет работы специального комитета ООН, деятельность которого была направлена на подготовку всеобъемлющего международного документа по защите и обеспечению прав лиц с ограничениями здоровья. Главная цель конвенции состояла в «продвижении, защите и обеспечении равенства всех человеческих прав и основных свобод, а также внутреннего достоинства лиц с ограничениями здоровья».

Конвенция призывала осуществить изменения в политических подходах и установках, что позволило бы лицам с ограничениями здоровья вести полноценную социальную жизнь, иметь семью, работать и достойно проводить досуг. Это действительно современный, всеобъемлющий документ, признающий, что множество инвалидов продолжают испытывать серьезные сложности, вызванные неприемлемыми социальными установками в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В Преамбуле Конвенции прямо говорится, что защита базовых «человеческих прав и основных свобод» далеко не всегда была веянием времени, что вызывает озабоченность ООН и подчёркивается в документе: «...инвалиды продолжают испытывать неравенство по отношению к себе, а их человеческие права по-прежнему нарушаются во всех частях мира».

На протяжении всей истории человечества лица с ограниченными возможностями здоровья подвергались надругательствам, отторгались обществом, становились объектом сегрегации. Вопреки значительному улучшению отношения к инвалидам в некоторых странах, в целом в мире сохраняется и по-прежнему широко распространено неравенство в отношении подобных людей.

Как говорится в Преамбуле Конвенции, «ограничение здоровья – это эволюционный концепт, и ограничение проявляется в результате взаимодействия лиц с проблемами здоровья и барьерами в установках окружающих их людей и окружающей среды, которые мешают их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими». Подобное понимание ограничения здоровья представляется нам не только чрезвычайно важной идеей, но еще и призывом к новому взгляду на лиц с ограниченными возможностями здоровья. Не изменив отношения к ним, вряд ли можно будет улучшить ситуацию с обеспечением их прав и предоставлением им равных возможностей развития в разных частях мира.

Лица с ограниченными возможностями здоровья и их защитники подчеркивают необходимость преодоления традиционного подхода к подобным людям, когда они обычно воспринимаются как объекты благотворительности, пациенты, требующие лечения, или еще хуже, нежелательные социальные элементы, которые должны быть ограждены от остального общества или вообще уничтожены. В отличие от традиционного взгляда Конвенция ООН призывает к интеграции всех лиц с ограничениями здоровья и признанию их полноценными членами общества. Однако при этом подчеркивается, что очень часто лица с ограничениями здоровья не могут полноценно участвовать в жизни своего сообщества в силу сложившегося к ним отношения, социальных и архитектурных барьеров.

Целью данной статьи как раз и является изучение связи между общественными установками и установками в отношении лиц с ограничениями здоровья и влиянием этих установок на способность подобных лиц полноценно участвовать в жизни общества.

Уместно, на наш взгляд, провести краткий экскурс, проследив историю отношения к лицам с ограничениями здоровья в Северной Америке, что позволит проиллюстрировать связь между убеждениями и установками и качеством жизни лиц с ограничениями здоровья. Исследователь Мак Миллан, обсуждая отношение к умственно отсталым людям в США, охарактеризовал четыре заметно отличающиеся друг от друга исторические стадии: ранняя история, период первоначального лечения и отношений (учреждения), евгеника и, наконец, защита прав лиц с ограничениями здоровья.

Ранняя история

Этот период характеризуется предубеждениями, направленными против лиц с ограничениями здоровья и их непониманием; лица же с серьезными ограничениями здоровья вообще не считались полноценными, а в некоторых случаях их воспринимали как носителей дьявола. Например, в 1964 году Кэннер так описывает желание великого реформатора, протестанта Мартина Лютера утопить 12-летнего мальчика с ограничениями здоровья: «Он был твердо убежден, что подобные дети подменены эльфами и не представляют собой ничего, кроме как массы тела, идиотизма и полного отсутствия души. По его мнению, лишь дьявол способен подменять человеческий разум тех, душами которых он обладает. Вместо души у этих детей присутствует дьявол!» (С.7).

В этот период лица с серьезными ограничениями здоровья вынуждены были испытывать на себе неприятие, тяжелые формы эксплуатации, злоупотребления, и лишь в отдельных случаях − проявления сочувствия и заботы, обычно от религиозных учреждений.

Период появления первых больниц и иных учреждений

В течение 19-го века в США развернулось широкое движение за создание соответствующих учреждений для лиц с ограничениями здоровья, в основе которого лежала убеждённость в возможности вылечить подобных людей и дать им образование, сочетая лечебные и образовательные функции, и в результате превратить этих людей в продуктивных членов общества. Изначально это движение возникло благодаря деятельности известного французского философа и врача Жана Итара, который в свою очередь находился под сильным воздействием идей Джона Локка. Вообще большинство работ по истории специального образования в США и в Европе ведут свое начало от беспрецедентных образовательных усилий Итара в отношении Виктора, «дикого мальчика из Аверона», найденного в лесу неподалеку от Парижа и имевшего серьезные ограничения здоровья.

Первоначальный энтузиазм в отношении подобных больниц и школ достаточно быстро угас, когда стало понятна невозможность достижения полного излечения и реабилитации подобных детей. А в результате изменились и институциональные цели – от социальной интеграции лиц с ограничениями здоровья к обеспечению им постоянного места жительства в условиях отдельных учреждений. К сожалению, в силу ряда причин, включающих избыточное количество проживающих в одном учреждении интернатного типа, слабо подготовленный персонал и недостаточное финансирование, условия пребывания в подобных учреждениях сильно ухудшились.

Евгеника

В конце 19-го – начале 20-го века было опубликовано множество отчетов и докладов, которые подтверждали связь между наличием ограничений здоровья и рядом социальных проблем, таких, как беспорядочность половых связей, проституция, незаконнорожденные дети, алкоголизм и рост криминальной активности. (В качестве примера можно сослаться на отчет 1912 года Генри Годдарда в отношении семьи Калликак). Подобные документы обосновали практику изоляции лиц с ограничениями здоровья в специальных учреждениях в качестве наилучшей формы жизнеобеспечения для подобных людей, а также в качестве инструмента защиты общества от возможных негативных влияний «слабоумных». Следующей мерой защиты общества стала принудительная стерилизация умственно отсталых.

Защита прав лиц с ограничениями здоровья

Движение, поставившее под сомнение популярное мнение о необходимости помещения лиц с ограничениями здоровья в отдельные учреждения и ограждении общества от их влияния, началось лишь в 1950-60-е годы. Сомнению были подвергнуты фундаментальные принципы о невозможности или отсутствии необходимости включения лиц с ограничениями здоровья в общий поток жизни – эти идеи исходили от ряда организаций, прежде всего Ассоциации умственно отсталых детей. К началу этого периода в обществе сложилось твердое убеждение, что лица с ограничениями здоровья в их собственных интересах должны быть изолированы от здоровых граждан, и им должны быть обеспечены забота и образование в соответствии с их возможностями.

Однако произошло несколько событий, которые привели к постепенному упадку подобных учреждений и положили начало движению за организацию местных программ для лиц с ограничениями здоровья. Во-первых, состоялось несколько судебных слушаний, где говорилось о том, что специальные учреждения не могли обеспечить соответствующие услуги, а это уже рассматривалось как нарушение конституционных прав. Во-вторых, появились свидетельства плачевных условий организации жизни в подобных заведениях. В-третьих, был разработан принцип нормализации, который утверждал, что лица с ограничениями здоровья имеют право на полноценную жизнь, насколько это позволяют их ограничения здоровья.

В целом названные события привели к весьма устойчивому движению в направлении от проживания в специальных учреждениях к обеспечению лицам с ограничениями здоровья разнообразных вариантов жизни в условиях их местной общины – места совместного проживания, в приемных семьях, отдельное проживание с поддержкой со стороны местного сообщества и т.п. В то же время расширялся спектр возможностей для участия подобных лиц в жизни местного сообщества, делались специальные приспособления в общественном транспорте, формировались условия для организации досуга и пр. Принцип нормализации постепенно расширился до уровня включения принципа выбора для лиц с ограничениями здоровья и теперь он обычно называется «ревалоризация социальной роли».

К сожалению, последние отчеты ЮНЕСКО свидетельствуют, что в развивающихся странах лица с ограничениями здоровья по-прежнему находятся в забвении и изоляции. Конвенция ООН – это попытка призвать мир к обеспечению последовательной интеграции лиц с ограничениями здоровья во все сферы жизни общества.

Интеграция – что это такое?

Принятие Конвенции ООН − это важный шаг на пути интеграции лиц с ограничениями здоровья, призывающий включить их во все аспекты жизни общества. Однако некоторые эксперты социальной интеграции утверждают, что само понятие еще не до конца четко и ясно сформулировано (например, van de Ven, Post, de Witte, & van den Heuvel, 2005). Например, Ван де Вен (2005) утверждает, что ранние попытки интеграции, с одной стороны, предполагали предоставление лицам с ограниченными возможностями права полноценно участвовать в социальной жизни, а с другой стороны, не рассматривали уровень возможностей этих людей «адаптироваться» к нормам и ценностям местного сообщества, а потому в 1950-60-е годы многие лица с ограниченными возможностями по-прежнему оставались в изоляции.

Ван де Вен (2005) разработал трехступенчатую модель интеграции, которая включает в качестве компонентов результаты, процесс и факторы, влияющие на интеграцию.

А. Результаты интеграции

Если процесс интеграции осуществлен в полном объеме, то лица с ограниченными возможностями способны полноценно функционировать наравне с другими. В идеальном варианте это включает пять элементов:

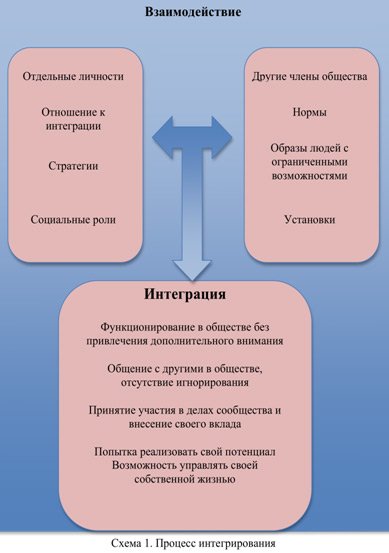

Б. Процесс интеграции

Успешная интеграция подразумевает взаимодействие между лицами с ограниченными возможностями и остальными членами общества, вследствие чего формируются более позитивные образы подобных людей и складываются позитивные установки в отношении интеграции. Ван де Вен считает, что когда лица с ограниченными возможностями стремятся следовать по пути принятия социально утвержденных ролей, тогда убеждения и установки в отношении них начинают меняться. Подобное взаимодействие показано на приведенной ниже схеме.

В. Факторы, влияющие на интеграцию

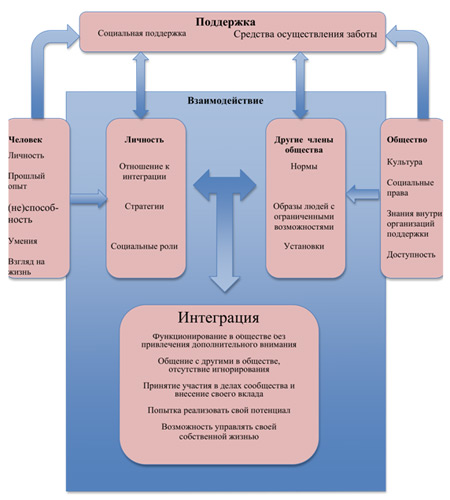

Ван де Вен также описывает три типа факторов, влияющих на процесс интеграции: личностные факторы лиц с ограниченными возможностями; общественные факторы и факторы систем поддержки.

Личностные факторы включают особенности личности, прошлый опыт, уровень ограничений здоровья и имеющиеся навыки и умения.

Общественные факторы включают в себя знание граждан общества о людях с ограниченным возможностями, доступные этим людям социальные права типа финансовой помощи и доступность, например, доступность использования разных зданий. Природа этих общественных факторов будет определять, насколько они станут препятствовать интеграции.

И, наконец, последнее. Существование факторов поддержки типа профессиональной службы и разных механизмов помощи служат успешности интеграции. По определению, люди с ограниченными возможностями всегда нуждаются в определенном уровне и степени поддержки. Ниже представлена полная модель интеграции с факторами поддержки.

Схема 2. Модель интеграции и факторов влияния

Заключение

Конвенция ООН – это важный шаг по пути защиты, обеспечения ценности и интеграции всех лиц с ограниченными возможностями. Однако если мы хотим добиться реализации поставленных в Конвенции целей, то нам необходимо преодолеть доминирующие во многих частях мира ошибочные взгляды на ограничения здоровья и возможность участия лиц с подобными ограничениями в жизни общества. Потребуются изменения во взглядах на людей с ограниченными возможностями, переход от страха перед ними, от их изоляции к умению оценить их достоинства и всецело принять их в качестве достойных членов общества.

В статье кратко представлен исторический обзор концепта ограниченных возможностей в США и Европе в течение последних двухсот лет. Многое еще предстоит сделать, но все же в этих регионах мира достигнут значительный прогресс в отношении интеграции лиц с ограниченными возможностями. Будем надеяться, что подобная интеграция скоро войдёт в жизнь и других стран мира.

Модель интеграции, представленная в последней части статьи, позволяет осуществить помощь только при условии ответа на три важных вопроса:

Осознание и реализация этой модели могут быть полезны любому сообществу, решающему, как наилучшим образом включить людей с ограниченными возможностями в социальную среду.

Использованная литература

Goddard, H. H. (1912). The Kallikak family: A study in the heredity of mental retardation. New York, NY: Macmillan.

Kanner, L. (1964). A History of the care of the mentally retarded. Springfield, IL: Thomas, 1964.

MacMillan, D. L. (1982). Mental Retardation in School and Society, 2nd Ed. Boston, MA: Little, Brown, and Co.

Van de Ven, L., Post, M., de Witte, L., & van den Heuvel, W. (2005). It takes two to tango: the integration of people with disabilities into society. Disability & Society, 20(3), 311-329.

Wolfensberger W. (2000). A Brief Overview of Social Role Valorization. Mental Retardation, 38, 105-123.

1 Рик Айгенбруд – профессор, декан педагогического факультета

Тихоокеанского университета Сиэтла, штат Вашингтон, США.

Home | Copyright © 2025, Russian-American Education Forum